一人暮らしを始めると、「部屋が狭くて家具選びに悩む…」という声をよく耳にします。特にソファはサイズが大きく、設置するかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。

しかし、狭い空間でも工夫次第でソファは快適な暮らしを支える強い味方になります。

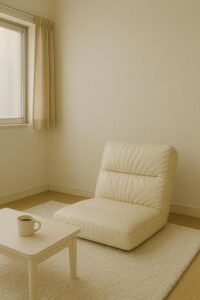

リラックスするためのスペースを確保しつつ、部屋の印象をぐっとおしゃれにしてくれる存在でもあるのです。

本記事では、限られたスペースでも無理なく取り入れられるソファの選び方や、おすすめのタイプ、インテリアとの相性、配置のコツまで幅広く紹介していきます。

コンパクトでも心地よい空間づくりを目指したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

狭い部屋に最適な一人暮らし用のソファ選び

狭い部屋でのソファの必要性

一人暮らしでは部屋の広さに限りがあるため、ソファは「贅沢品」と思われがちですが、実際には心地よい暮らしを支える大切な存在です。

リラックスできる場所を確保することで、仕事や学業、家事の合間にしっかりと休息が取れ、心身のリフレッシュにもつながります。

また、来客時に床に座ってもらうことに抵抗を感じる方も多いため、簡易的でもソファがあることでおもてなしの質がグッと上がります。

一人暮らしにおけるソファの役割

ソファは単なる座るための家具ではなく、住まいの中で「くつろぎ空間」の中心になります。

読書や映画鑑賞はもちろん、テレワークの休憩時間や軽い昼寝にも使えるなど、さまざまなシーンに対応してくれる存在です。

床に直接座ると姿勢が崩れやすく、腰や膝に負担がかかることもあるため、体の健康面から見てもソファは役立ちます。

デザイン次第でお部屋の印象をガラリと変えるインテリア要素としても重要な役割を果たします。

快適な空間を作るためのポイント

「小さくても快適」な空間づくりのためには、ただサイズを抑えるだけでなく、全体のバランス感覚が問われます。

まずは部屋の寸法をしっかり把握し、ソファのサイズと配置場所を明確にイメージすることが大切です。

色味は他の家具や壁、床の色と調和するものを選び、統一感を演出すると空間がまとまりやすくなります。

また、形状や素材感によっても印象が大きく変わるため、自分の好みとライフスタイルに合ったものを見極めることが、心地よさを実現する鍵となります。

狭い部屋にぴったりなソファのサイズ

ソファのサイズ選びの重要性

広い部屋と違って、数cmの違いが生活動線や視覚的圧迫感に大きな影響を与えるのが狭い部屋の特徴です。

大きすぎるソファは空間を圧迫し、動きにくくなったり、他の家具とのバランスが悪くなったりすることがあります。

一方、小さすぎると快適性が損なわれるため、使い勝手と空間のバランスを見極めることが大切です。

まずは自分の生活スタイルを見直し、くつろぐ時間の長さや人数、他に置く予定の家具との兼ね合いを考慮して、最適なサイズ感を導き出しましょう。

部屋の間取り図や、新聞紙などでサイズを実際に床に広げてみると、イメージがつかみやすくなります。

6畳や1LDK向けのサイズ目安

6畳のワンルームや1LDKのような比較的コンパクトな住まいでは、幅120〜150cm程度のコンパクトな2人掛けソファが理想的です。

このサイズであれば、テレビとの適切な距離を保ちつつ、他の家具との配置にも無理がありません。また、アームレストの有無でも幅に差が出るため、必要性を考慮して選びましょう。

さらに、奥行きが深すぎると圧迫感が出やすいため、70〜80cm程度に抑えると空間がすっきりします。

部屋の動線や窓の位置なども確認しながら、生活に支障の出ないサイズを心がけるとよいでしょう。

圧迫感を与えない配置方法

狭い部屋でソファを置く場合は、配置の工夫が空間全体の印象を大きく左右します。

壁に沿わせて配置することで通路を確保しやすくなり、空間の広がりを感じやすくなります。

また、窓の下に低めのソファを置くと、光を遮らずに開放感を演出できます。

視線が抜ける位置に配置することが、圧迫感を減らす鍵になります。

L字型やカウチソファを使う場合は、部屋の隅に配置することでデッドスペースを有効活用できることもあります。

さらに、足元を抜けさせる脚付きのデザインを選ぶと、視覚的に空間が広く見えます。

必要に応じて、模様替えしやすい軽量なソファを選ぶのもおすすめです。

人気のコンパクトソファタイプの紹介

カウチソファのメリットとデメリット

足を伸ばせてリラックスできるカウチソファは、一人暮らしの方にも根強い人気があります。

特にリラックスタイムや映画鑑賞、読書など、長時間くつろぎたいシーンには最適です。脚を伸ばせる分、身体全体を預けることができ、より高いリラックス効果が期待できます。

ただ、カウチ部分のスペースが必要になるため、狭い部屋では圧迫感が出やすいというデメリットもあります。

部屋の間取りや生活動線を事前にしっかり確認してから購入を検討するのが安心です。

L字型のタイプであれば、部屋の角にフィットしやすく、デッドスペースを有効活用できるという利点もあります。

さらに、取り外し可能なオットマン付きのタイプを選ぶことで、状況に応じてレイアウトを変更できる柔軟性が生まれます。

ローソファ vs ハイバックソファ

ローソファは脚の高さが低く、床に近い位置で座るスタイルのため、空間を広く見せる効果があります。

特に天井が低めの部屋や、床に座る文化がある生活スタイルには相性がよく、圧迫感を感じさせません。

また、圧倒的な安定感とくつろぎ感があり、床生活と併用したい方にもおすすめです。

一方、ハイバックソファは背もたれが高いため、頭までしっかり支えられ、長時間の使用でも快適さが持続します。

読書やテレビ視聴を頻繁にする方には理想的なタイプですが、視覚的な存在感が強いため、配置によっては部屋が狭く感じられることもあります。

部屋の広さや利用目的に応じて、それぞれの特性を活かすことが大切です。

さまざまな形状のソファを比較

ソファにはストレート型、L字型、ベンチ型、コーナー型など多彩な形状が存在します。

ストレート型は最も一般的で、どんな間取りにも比較的合わせやすいのが特徴です。

L字型は部屋の角を活用でき、カウチソファとしても機能するため、より高いリラックス性を求める方に適しています。

ベンチ型は背もたれがないか、非常に低いタイプで、省スペースかつスタイリッシュな印象を与える一方、長時間の使用にはあまり向いていません。

また、コーナー型は大きめのスペースが必要ですが、複数人で座ることができ、レイアウト次第で部屋の中心的な存在にもなります。

使用目的や座る人数、くつろぎ方のスタイルなどを基準に、柔軟に選ぶことが重要です。

狭い部屋のインテリアとのコーディネート

ソファ選びと部屋のテイスト

北欧風、ナチュラル、モダン、ヴィンテージ、インダストリアルなど、部屋のテイストに合わせたソファを選ぶことで、インテリアに統一感と個性が生まれます。

例えばナチュラルテイストであれば、木製の脚や明るい色合いのファブリックがぴったりですし、モダンな空間にはシャープな直線的デザインがよく合います。

部屋のベースカラーや小物のスタイルとも合わせて選ぶと、全体がまとまり、居心地の良い空間が作れます。

また、ソファの形状やボリューム感もテイストに影響するため、空間演出の一部として意識して取り入れましょう。

素材感も非常に重要で、温かみのあるファブリックやクールな印象のレザー、カジュアルなキャンバス地など、素材が持つ雰囲気が部屋の印象を大きく左右します。

インテリアに合わせたカラー選び

ソファのカラーは部屋全体の印象を左右する大切な要素です。

ベージュ、グレー、アイボリーなどの淡い色は空間に開放感を与え、部屋を広く見せる効果があります。

逆にネイビーやチャコールグレー、ブラウンなどの暗めの色は落ち着いた印象になり、空間を引き締める効果が期待できます。

また、アクセントとしてビビッドカラーを一部に取り入れることで、部屋にリズム感を与えることも可能です。

壁や床の色だけでなく、カーテンやクッション、ラグとの相性も確認して、全体のバランスを見ながら色選びを行うと失敗が少なくなります。

季節ごとにカバーを変えることで、同じソファでも違った印象を楽しむこともできます。

実例から学ぶおしゃれなソファ配置

おしゃれなソファ配置にはちょっとした工夫が必要です。

たとえば壁とソファの間に数cmの余白を作ることで、視覚的な圧迫感を軽減できます。

この隙間が「抜け感」を生み出し、空間全体が軽やかに感じられるようになります。

ラグとの組み合わせも重要で、ソファの下に敷くことでエリア分けの効果が生まれ、リビング空間がより明確に。

また、間接照明を使ってソファ周りを柔らかく照らすことで、くつろぎ感が増し、ホテルライクな空間演出にもつながります。

観葉植物やサイドテーブルを添えて高さのバランスをとると、さらに洗練された印象になります。

家具同士の高さや色の統一感にも配慮すると、より完成度の高いコーディネートが実現できます。

快適なリビング空間を実現する方法

引き立て役となるソファの役割

主役になりがちなソファですが、他の家具や装飾と調和させることで空間の「引き立て役」にもなれます。

例えば、派手なアートや個性的な照明がある部屋では、ソファをあえて落ち着いた色合い・デザインにすることで、全体のバランスが整います。

また、他の家具と高さを揃えることや、素材感を合わせることで統一感が生まれます。

ソファが目立ちすぎないようにすることで、インテリア全体の魅力がより引き立ち、空間の居心地が格段に向上します。

家具配置の工夫で広がる空間

ソファと他の家具との距離を確保し、視線が自然に通るように配置することで、空間が広く感じられます。

特に狭い部屋では、家具同士が近すぎると圧迫感を生むため、余白を意識した配置が重要です。

背の低い家具を組み合わせると視界が開け、部屋の広がりを演出できます。

また、斜め配置やコーナー利用といったレイアウトの工夫により、デッドスペースを有効活用でき、生活動線もスムーズになります。床に近い家具を中心にすることで、重心が下がり、より開放的な印象を与えることも可能です。

ローテーブルやダイニングとのバランス

ソファに合わせて高さを抑えたローテーブルを選ぶと、空間がすっきりまとまります。

視線を遮らず、空間に広がりを感じさせるため、リビングでのくつろぎタイムが快適になります。

特に一人暮らしではリビングとダイニングを兼ねることが多いため、ローテーブルを食事にも使えるサイズ・形状にするのがポイントです。

ダイニングスペースを別に設ける場合でも、ソファと調和するカラーや素材を選ぶことで、全体のインテリアがまとまり、統一感ある空間に仕上がります。

必要に応じて折りたたみ式や可動式のテーブルを取り入れると、利便性もアップします。

後悔しないためのソファ選びチェックリスト

選び方の基準とコツ

・部屋のサイズとソファの寸法を確認:購入前には必ず部屋全体のサイズを測り、ソファの設置スペースや通路の確保ができるかを確認しましょう。

床に新聞紙を敷いて実際のサイズ感を体験してみるのもおすすめです。

・搬入経路のチェック:玄関や廊下、階段、エレベーターのサイズを確認しておかないと、せっかく購入したソファが部屋に入らない…という事態になりかねません。分割式のソファも選択肢として考えましょう。

・使い方に合った機能の選定:一人で座るだけか、来客用にもしたいか、食事を取ることがあるかなど、使い方を具体的にイメージして選ぶと失敗が少なくなります。

耐久性やお手入れのしやすさも重要です。

価格や費用の見積もり

ソファの価格は本体だけでなく、送料や組立費用、オプションのカバーやクッションなども含めた総額で考えるのがポイントです。

特にネット通販では「配送料別」のケースも多いため、購入前に最終的な金額をしっかりチェックしましょう。

予算に余裕がない場合は、セール時期を狙ったり、中古やアウトレット商品も検討の価値ありです。

月々の分割払いが可能なショップもあるため、支払い方法の選択肢にも目を向けてみましょう。

選ぶべき機能と収納の考慮

一人暮らしの狭い部屋では、ソファにプラスアルファの機能があると非常に重宝します。

例えば、座面下に収納があるタイプは、ブランケットや雑誌、小物類を片付けられて便利です。

リクライニング機能が付いていると、昼寝や映画鑑賞もより快適になります。

また、ベッドとしても使えるソファベッドは、来客時にも対応できる万能アイテムです。

生活スタイルに合った機能を見極め、限られたスペースをより有効に使う工夫を取り入れましょう。

ソファ代わりの生活アイテム

座椅子やオットマンの活用法

座椅子やオットマンはスペースを取らず、気軽に取り入れられるアイテムです。

特に床に座る文化が根付いている日本の住まいでは、座椅子は非常に馴染みやすい選択肢です。

背もたれがあるタイプやリクライニング機能が付いたものを選べば、長時間でも快適に過ごせます。

また、オットマンは足を休めるだけでなく、サイドテーブル代わりに使ったり、来客用の簡易チェアとしても活用できます。

収納付きのオットマンであれば、小物やブランケットをしまえるので、生活感を抑えながら機能性もアップします。

これらのアイテムをソファ代わりに組み合わせて使うことで、省スペースながら快適さを保つことができます。

便利な折りたたみソファの特徴

折りたたみタイプのソファは、限られたスペースを効率的に使いたい一人暮らしの強い味方です。

使わないときは簡単に畳んで収納でき、急な来客時にも素早く展開できるのが魅力です。

ベッドとしても使えるタイプなら、日常の睡眠スペースとしても活用できるうえ、引っ越しや模様替えの際にも移動が簡単です。

また、軽量なものが多いため、女性の一人暮らしでも取り扱いやすいのが嬉しいポイント。

デザインやカラーも豊富で、インテリアに合ったものを選べば、見た目にも満足できるはずです。

ワンルームなどでリビングと寝室を兼ねたい場合には、特におすすめのアイテムです。

多用途に使える家具の提案

狭い部屋では、一つの家具に複数の役割を持たせることで、空間の有効活用が可能になります。

たとえば、ベンチ型収納家具は座る・しまう・飾るといった用途を一台でまかなえます。

フタを開ければ中に季節物の衣類や生活用品を収納でき、クッションを置けば簡易ソファとしても機能します。

また、クッション性のあるスツールは、足置き、予備の座席、サイドテーブル代わりと、多用途に活躍してくれます。

中にはキャスター付きで移動しやすいタイプもあり、使い勝手は抜群です。

このような多機能アイテムを取り入れることで、部屋をすっきり保ちながらも、暮らしの質を向上させることができます。

暮らしに馴染むソファのデザイン

ナチュラルとモダンの融合

シンプルながらも洗練されたデザインは、どんなインテリアにも馴染みやすく、長く使える魅力があります。

特にナチュラルとモダンのスタイルをうまく融合させたソファは、柔らかい雰囲気と機能的なデザインを兼ね備えており、一人暮らしの限られた空間にもフィットします。

木材の温かみを活かしたフレームに、グレーやベージュといった落ち着いた色の張地を組み合わせることで、やさしさとスタイリッシュさのバランスが取れた空間が生まれます。

ナチュラルな風合いの中に無駄のない直線的なデザインを取り入れることで、部屋全体がすっきりと見え、かつ居心地の良さも両立できます。

素材にこだわった選び方

ファブリック、合皮、本革など、それぞれの素材には特性があります。

ファブリック素材は柔らかな質感と通気性が魅力で、季節を問わず快適に使えます。

カラーバリエーションも豊富で、インテリアに合わせやすい点もメリットです。

合皮はお手入れがしやすく、水や汚れにも比較的強いため、日々のメンテナンスを重視する人に向いています。

本革は高級感があり、使うほどに風合いが増していきますが、価格が高めで定期的なケアが必要です。

加えて、肌触りや耐久性、季節による快適性の違いも考慮すると、長く愛用できる一台を見つけやすくなります。

デザインのトレンドを抑える

脚付きデザインや直線的なフォルムなど、最近のトレンドを意識することで、見た目にも満足感が高まります。

脚付きのソファは床からの距離があることで掃除がしやすく、視覚的にも軽やかで空間が広く見える効果があります。

また、直線的でシャープなフォルムはモダンな印象を与えつつ、シンプルな空間づくりに貢献します。

さらに、背もたれやクッションが取り外せるモジュール型のソファも人気で、ライフスタイルに合わせた柔軟なレイアウト変更が可能です。

カラーではくすみ系のニュアンスカラーやアースカラーが注目されており、落ち着いた印象を演出しながらもトレンド感のある部屋づくりが叶います。

狭い部屋での寄せ集め配置

動線を考えた家具配置

通路を確保しつつ、動きやすいレイアウトを意識することで、日常生活が快適になります。

たとえば、ドアの開閉に干渉しない位置にソファやテーブルを置くことや、キッチンやトイレへの移動がスムーズにできる配置を意識することが大切です。

家具の高さや奥行きが視界を妨げないようにすることで、狭い部屋でも圧迫感を抑えることができます。

さらに、生活動線上に物が溜まらないようにするために、収納場所をあらかじめ確保しておくことも、快適な空間づくりには欠かせません。

日々の動きやルーティンに合わせたレイアウトの見直しを行うことで、暮らしやすさが大きく向上します。

来客時のセッティングアイデア

普段は壁際に寄せてすっきり使い、来客時にはオットマンや折りたたみチェアを追加して柔軟に対応するのがポイントです。

限られたスペースでも、使い勝手を損なわないような工夫が求められます。

たとえば、収納スペースにしまえるスツールやクッションを活用すると、必要なときに取り出して使えるため便利です。

また、座布団や低めのビーズクッションなどを取り入れることで、床座スタイルでの来客対応も可能になります。

簡易的なサイドテーブルを置くことで、飲み物や小物を置くスペースも確保でき、ゲストも過ごしやすくなります。

スペースを有効活用する配置術

壁面収納や縦の空間を活用することで、ソファまわりにも余白を作ることができます。

たとえば、ソファの背後に薄型の棚を設けて本や小物を収納したり、壁にフックやラックを設置してリモコンや雑誌を掛けたりするだけでも、床面のスペースを広く保てます。

また、照明を天井や壁に取り付けることで、スタンドライトが不要になり、さらにスペースを節約できます。

折りたたみ式のテーブルや可動式の家具を選べば、必要なときだけ展開して使うことができ、柔軟なレイアウトが可能になります。

こうした細かな工夫の積み重ねが、狭い部屋でも快適な暮らしを実現するカギとなります。

まとめ

狭い部屋であっても、自分にぴったり合ったソファを選び、ちょっとした工夫を重ねることで、快適で居心地のよい空間をつくることは十分可能です。

サイズや形、機能、素材、配置に気を配れば、ソファは単なる「座る場所」を超えて、日々の暮らしを豊かにする存在になります。

また、ソファそのものだけでなく、代替となる家具や多用途なアイテムを取り入れることで、省スペースながら柔軟な暮らし方も実現できます。

おしゃれさと実用性を両立しながら、限られた空間の中でも自分らしいくつろぎの時間を楽しんでみてください。